Por Mabel Bellucci

Carlos era oriundo de La Plata, capital de la provincia de Buenos Aires, ciudad que la gente suele llamar “gótica”, por sus afiladas iglesias e importantes museos. Pese a haber sido diseñada para la vida universitaria, tiene algo de pueblo chico. Pueblo chico, infierno grande: Carlos sabía de ello y de ello se cuidó bien. Solamente allí, en Ciudad Gótica, podía nacer un hidalgo paladín de la entrega y devoción por la causa de las minorías sexuales y de los derechos humanos.

Como la suerte del héroe que supo ser, su biografía también está rodeada de halos de misterio, leyendas, historias contrapuestas y olvidos. Todo lo que se diga de su vida es poco al lado del legado político que nos dejó. En su propia biografía no prepondera ni el orden ni las fechas precisas. Para él, su vida era la acción, el activismo. Tras revisar los archivos, las entrevistas que le hicieron y sus papeles personales, todo parece revuelto. Muchas situaciones no cierran; Carlos no construyó un personaje para ser escrito: no hizo lo que hizo para que contaran su historia. De hecho, contar “su historia” es, de algún modo, dar cuenta de una coyuntura política sumamente significativa de nuestro país y de nuestra generación.

Su nombre completo era Carlos Luis Jáuregui, nacido el 22 de septiembre de 1957 en el seno de una familia de clase media típica. Su padre, Carlos José Jáuregui, era abogado en una época donde el prestigio se ligaba al mundo intelectual y a tener una amplia biblioteca; sin ser católico, este señor era un conservador clásico, con modos campechanos y bastante calle, que acostumbraba a juntarse con sus amigos para hablar de política. Su madre, Elsa Guás, maestra de primaria, era una mujer de temperamento fuerte y voz gruesa.

21 de Marzo de 1986. Mesa de la CHA en las Jornadas de las Madres de la Plaza de Mayo previas a la conmemoración por los 10 años del golpe militar. Carlos y César Cigliutti.

Tres años más tarde nacía su hermano menor, Roberto. Era una familia chica, no más que ellos cuatro: aunque Jáuregui es un apellido común en el mundillo platense, se desconoce la existencia de más familiares. Los hermanos se criaron en un barrio de descendientes de italianos en su amplia mayoría, sobre todo constructores que habían hecho algo de dinero y querían para sus hijos una “buena educación”.

En 1963, comenzó sus estudios primarios en el Colegio Arzobispal José Manuel Estrada, institución que, a pesar de pertenecer al arzobispado de La Plata, era laica. En tal sentido, en La Plata asistir a un colegio católico de barrio implicaba, en la mayor parte de los casos, ser de clase media o media-baja. Siete años después entró en el secundario del mismo colegio y se recibió de bachiller nacional. Entre tanto, estudiaba francés en la Alianza Francesa.

Fue en 1975 cuando ingresó a la facultad de Humanidades y Ciencias de la Educación de la universidad Nacional de La Plata (UNLP), en el Departamento de Historia. Sus compañeros de universidad, Alfredo Triana, actual profesor de Historia, y Willy Vigo, músico, lo recuerdan como “un militante cristiano tercermundista que adhería al pensamiento del Vaticano Segundo, a Puebla y a Medellín”. Por como hablaba y por como vivía, se acoplaba a gente ligada a grupos católicos que pisaban fuerte en el trabajo barrial. Si bien no tenía una militancia concreta, poseía la estructura psíquica de un militante, de alguien entregado de lleno a una idea.

No sorprende que una persona que haya nacido en Ciudad Gótica, además de hidalgo paladín, se especializara en Historia Medieval. En 1979, Carlos se recibió de profesor de enseñanza media, especial y superior en Historia y ejerció como ayudante en la cátedra de Historia Medieval del departamento homónimo de la Facultad de humanidades de dicha universidad, entre 1977 y 1980. Algunos amigos decían de él que más que un gay típico, parecía un bohemio estudiante de Filosofía y Letras, fumador de cigarrillos negros y fuertes.

28 de junio de 1993. La marcha de los corazones. II Marcha del Orgullo Lésbico-Gay. En repudio a no poder dar la cara las personas presentes con las máscaras llevan la pancarta del corazón con la inicial de su nombre.

Sus anteojos gruesos eran su emblema de persona lectora que se quema la vista frente a los libros. Historia Medieval fue tan solo el comienzo de una carrera como docente universitario y secundario en distintos ámbitos privados y públicos: fue profesor titular de Historia Argentina de la Universidad de La Plata, del Instituto Profesional San Pablo de esa ciudad, y profesor de Instrucción Cívica en el Colegio San Marón de Buenos Aires.

Tal como dicta el rito de iniciación de la clase media argentina, el joven Carlos, junto con un grupo de compañeros, realizó un viaje por Europa a inicios de la década de 1980.

En París se inscribió en la École Pratique des Hautes Études, donde emprendió un posgrado en Historia Medieval como alumno auditor en el curso de una eminencia, el Profesor Jacques Le Goff. Al terminar sus estudios, continuó su recorrido por España, Italia y Alemania. Esta aventura duró un año, hasta que decidió conocer Nueva York. Allí se enteró por primera vez de la existencia de “una nueva enfermedad” que atacaba a los homosexuales, según se creía en ese entonces: la llamaban el “cáncer gay” o la “peste rosa”. Conmovido por el conocimiento de lo que luego sería una pandemia, se consagró no solo a estudiar sino también a trabajar en uno de los servicios de Asistencia Solidaria a los enfermos de sida.

En 1981 comenzó un segundo posgrado en el Weber State College Ogden, en Utah, epicentro mormón al Oeste de Estados Unidos; se trataba de un curso de Sociología Urbana.

En 1982, inspirado por la militancia gay en Francia y Estados Unidos, y movido por el deseo de hacer lo mismo en su propia tierra, decidió regresar a la Argentina. En un comienzo se desempeñó como docente de Historia en el Profesorado de la Universidad de La Plata. Pero esa vida ya no lo interpelaba. De inmediato, tomó una decisión contundente y definitiva: instalarse en Buenos Aires. Se mudó a un departamento contiguo al de su hermano con quien, de ahí en más, afianzó una relación de gran intensidad.

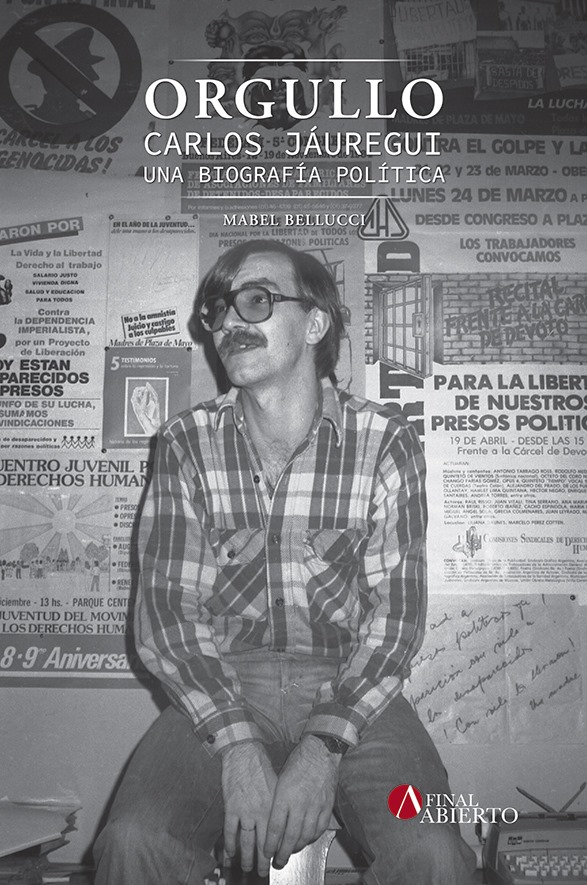

23 de Mayo de 1984. La elegida para la tapa. Carlos en la sede de la CHA en Diagonal Norte 825.

Para que su padre, que había enviudado, no se quedara solo en La Plata y pudiera trabajar más tiempo en su estudio jurídico porteño, Carlos lo invitó a quedarse con él. A partir de ese momento, sintió la necesidad de sincerarse: si iban a vivir juntos, era necesario que supiera toda la verdad. Carlos no estaba dispuesto a mentir, pero era consciente de que, a pesar de su declarado liberalismo, su padre arrastraba ciertos prejuicios respecto de la sexualidad. De hecho, cuando le preguntaban en las notas periodísticas acerca de cómo fue tomada la noticia, contaba que su padre aceptó su homosexualidad como lo hubiera hecho cualquier persona “de su edad, de su formación, de su nivel cultural”. A su vez, con su radicación en Buenos Aires, Carlos se insertaba en el mercado laboral como adjunto de la cátedra de Geografía Histórica en la jesuítica Universidad del Salvador.

El año 1983 fue un hito en la historia de la Argentina y un mojón en la vida de Jáuregui. El regreso a las urnas dejaba atrás los criminales tiempos de la dictadura militar. La democracia significó una gran fiesta por el hecho de poder hablar con quien uno/a quisiera, de caminar sin miedo, de volver a los lugares conocidos, de protestar y gritar con ganas, de escuchar las radios a todo volumen y dejar los televisores encendidos, de sentarse en un café y mirar por los ventanales cómo paseaba la gente con ganas de encontrarse. Todo eso era posible nuevamente. Y mucho más también. Había alegría de estar vivos, pero pesadumbre por los que ya no estaban. Con el tiempo, se supo que no volverían nunca más.

Carlos sentía el triunfo del radicalismo como fuente de ciertas esperanzas. Para los jóvenes como él –que no se habían fogueado aún en las luchas de trincheras–, la figura de Raúl Alfonsín prometía algo. Su padre, conservador de pura cepa, pensaba que los radicales pesaban como una mochila al hombro. Y al decirlo durante una conversación cotidiana que tenía con su hijo mientras leían las noticias de los diarios, con el olor penetrante de un café recién preparado, el chisporroteo se transformaba en una contienda entre dos gladiadores. Carlos había vuelto a la Argentina con la clara convicción de provocar que miles de manifestantes tomaran las calles como había visto en París; que era posible organizarse como comunidad por reivindicaciones precisas. Pero mientras el pueblo argentino volvía a vivir en libertad con el fin de los días oscuros, una triste noticia acongojaba a los hermanos: la muerte del padre.

Durante ese mismo año, se conformó la Coordinadora de Grupos Gays, espacio en el que convergían algunas de las agrupaciones de homosexuales del momento. En un principio, Carlos estuvo al tanto pero no participó de ella.

El 22 de marzo de 1984, la División moralidad del Departamento Central de la Policía Federal, llevó a cabo una razia en un bar llamado Balvanera, que arrojó como resultado cincuenta homosexuales detenidos por la aplicación de los edictos policiales todavía vigentes.

El 17 de abril, se convocó a una asamblea abierta en la discoteca porteña Contramano, y Jáuregui junto con un grupo reducido de activistas decidieron constituir la Comunidad Homosexual Argentina, más conocida como la CHA. Lo ocurrido lo tomó por asalto y ahí fue que abandonó la investigación y la docencia universitaria para dedicarse de lleno al activismo homosexual. Con desvelo cumplió la función de presidente de la CHA durante cuatro años.

El 23 de mayo apareció en la tapa de la revista Siete Días, lo que constituyó la primera exposición pública de dos hombres abrazados. Eran Carlos Jáuregui y Raúl Soria. De inmediato, el 28 de mayo, el diario Clarín publicaba la primera solicitada de la organización, titulada “Con discriminación y represión no hay democracia”. Ya cuando el frío empezaba a menguar, y la primavera parecía volver a tener ganas de despertar, un 1º de septiembre, conoció a Pablo Azcona, su pareja más importante y de quien diría: “Me enseñó a ver el mundo”. Los años venideros estuvieron marcados por su tenacidad en generar acciones dirigidas al reclamo de igualdad de derechos, de tratamiento y de oportunidades. Dar la cara en el espacio público representaba para él una cuestión central en su agenda política.