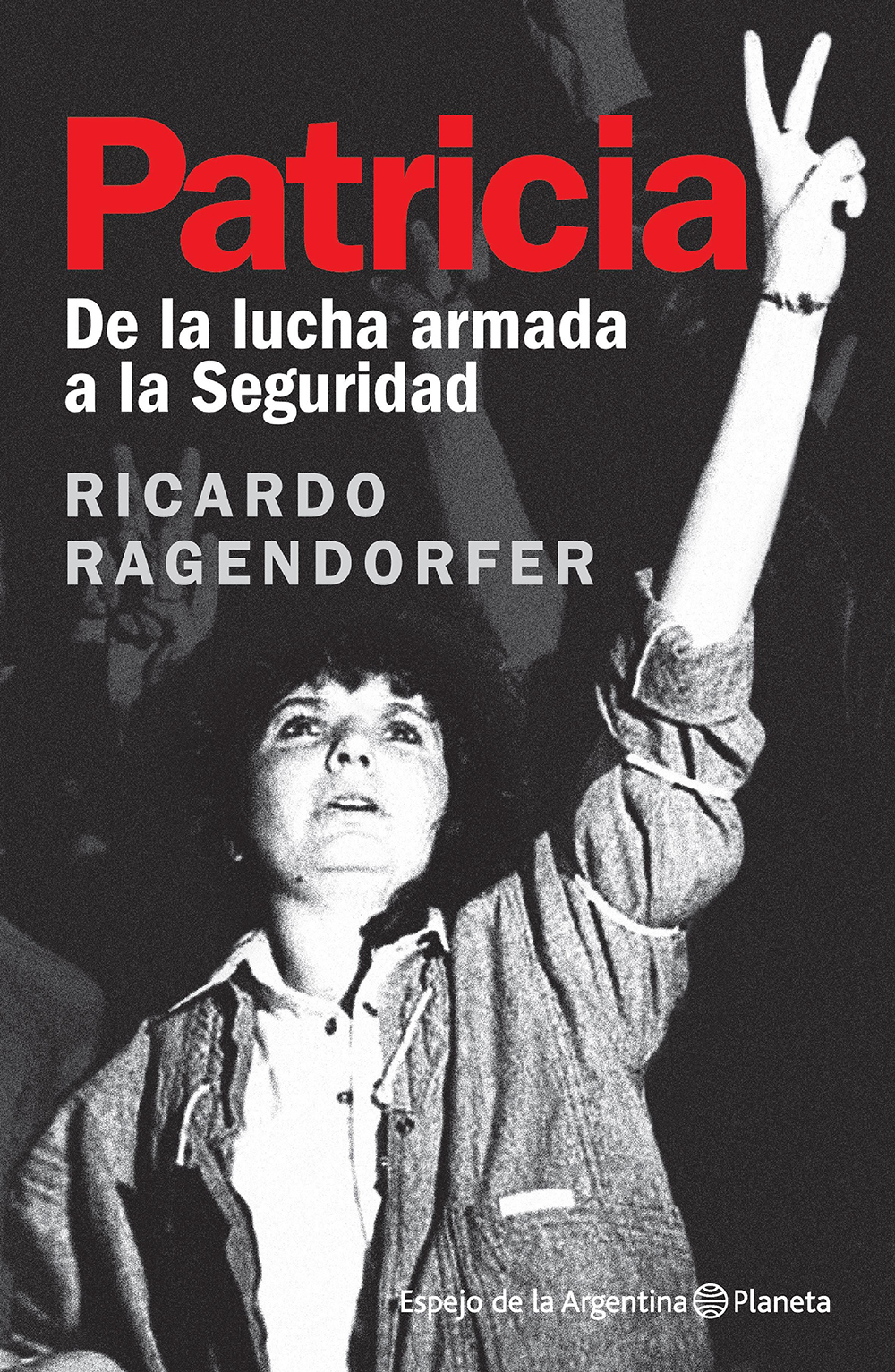

Foto: MF Archivo

Adelanto del libro Patricia (Planeta, 2019), de Ricardo Ragendorfer.

Transcurría el 3 de marzo de 1977 en Buenos Aires bajo un cielo encapotado. El general Videla se encontraba de visita oficial en Perú. El almirante Massera descartaba plazos electorales. Y el brigadier Agosti se reunía con altos mandos de la Fuerza Aérea para trazar un balance del gobierno a solo tres semanas de cumplirse el primer aniversario del golpe.

Durante el mediodía de ese jueves, Patricia Bullrich y Marcelo Langieri partían hacia el exilio.

Habían llegado a la Dársena Sur del Puerto Nuevo sin más equipaje que dos bolsos. Fingían el entusiasmo de quienes tienen por delante unos días de playa. Pero en sus rostros subyacía un dejo de tensión.

Así se presentaron ante el mostrador de Migraciones, con sus cédulas de identidad en mano.

Por su vínculo familiar con Galimberti, ella era un trofeo codiciado por el régimen; él seguramente integraba la nómina de «delincuentes subversivos» requeridos por los represores. Ellos ya venían arrastrando esas circunstancias como una segunda piel. Y la cobertura facilitada por la «Orga» al respecto fue un juego de documentos falsos.

El empleado, tras leer el nombre que figuraba en el de Cali (así le decían en la «Orga» a Patricia Bullrich), alzó la vista para comparar su cara con la foto, antes de desplazarse con pasos lentos hacia una casilla al pie del muelle, sin soltar la cédula.

Cali y Pancho pudieron observar que el tipo, con el entrecejo fruncido, hablaba allí por teléfono.

Luego, siempre con expresión seria y pasos lentos, volvió. Su actitud no presagiaba nada bueno. Entonces, para el desconcierto de ambos, de pronto les dedicó una sonrisa horrible y dientuda, mientras devolvía el documento.

Ellos, de manera imperceptible, suspiraron.

El ramalazo de alivio aún acariciaba sus cuerpos al acomodarse en los asientos del aliscafo Flecha de Buenos Aires, ya a punto de zarpar hacia la ciudad uruguaya de Colonia.

Afuera llovía. Cali miraba el río, pensando en todo lo que había pasado durante los últimos cinco meses y medio.

Una pesadilla cuyo arranque fueron los estampidos secos de los balazos que acribillaron a quienes la esperaban en esa esquina de Olivos.

Y que, al mes y medio, se prolongó con la desaparición de Galimberti. Sí, su desaparición.

Había faltado a una cita sin cubrir la segunda. Tampoco se comunicó por teléfono. Nadie sabía de él. Parecía tragado por la tierra.

La versión de su caída empezó a correr como por un reguero de pólvora. Las pocas estructuras de la Columna Norte que aún funcionaban entraron en emergencia. Hubo que suspender citas, trasladar militantes a otros territorios y levantar casas. La única duda era si él se había entregado con vida o no.

Julieta, destrozada, asumía la segunda alternativa.

Pero a las dos semanas, su elaboración del duelo se vio repentinamente interrumpida al verlo aparecer.

El Loco, sonriente, lucía una gasita en el cuero cabelludo. Y contó que, perseguido en las calles de Saavedra por una patota del Ejército, comenzó a escapar. Y que un balazo le rozó la cabeza. Y que se internó en los pasillos de una villa. Y que allí alguien le dio refugio en su casa. Y que entonces perdió el conocimiento. Y que el desmayo le duró trece días.

Al sacarse el apósito quedó al descubierto un raspón que parecía labrado con una gilette. Sin embargo, Julieta le creyó a pies juntillas.

Para otros, en cambio, su relato no valía ni un centavo. Lo cierto es que la Conducción Nacional estaba furiosa, aunque en esos momentos no podía prescindir de él. Y su sanción quedó pendiente para más adelante.

Ahora, mientras el aliscafo se abría paso por el Río de la Plata, Cali le daba vueltas al asunto sin apartar los ojos de la ventanilla.

Su intuición vacilaba entre dos hipótesis: tal vez la ausencia del cuñado fuera fruto de su participación en algún operativo «por izquierda», a espaldas de los mandos orgánicos, o simplemente, de un asueto —que se prolongó más de lo debido— en la alcoba de alguna amante. Esta opción, según su entender, era la más plausible.

Lo siguiente fue un lapso de inactividad a raíz de una reestructuración de la Columna Norte por ciertos embates del enemigo.

Para aliviar esas horas muertas, Galimberti se enfrascaba en larguísimas partidas de TEG —un juego de salón basado en estrategias bélicas, muy en boga entre la militancia— en una guarida que solo conocían Julieta, Cali y Yuyo.

Él allí no dejaba de elucubrar planes.

Cali tenía bien presente uno en particular.

Ella se había enterado de esa cuestión cuando Yuyo, durante una de sus visitas, extrajo de un bolsillo lo que parecía un cilindro de plastilina.

En realidad, era un cartucho de gelamón. Y dijo:

—Es el último que nos queda.

Galimberti lo escrutó, antes de diagnosticar entre dientes:

—Mmm… se está cristalizando. Pero sirve. Solo hay que limpiarlo.

Y le encomendó a Yuyo esa labor.

A continuación, se encerró con Cali en la cocina. Al salir, ella ya estaba comprometida con lo que en ese momento, no sin pompa, él llamó «la última operación montonera de 1976».

La inteligencia previa la había completado Yuyo.

De modo que al otro día, mientras aún clareaba, enfilaron los tres hacia la localidad de Acassuso a bordo de un Fiat 128 rojo.

El Loco, sentado al volante, lucía feliz; cada tanto se permitía bromear o comentaba alguna trivialidad. A su lado, Yuyo permanecía en silencio. Atrás, Cali era un manojo de nervios.

El Fiat ya iba lentamente por la calle Eduardo Costa, quebordeaba las vías del Ferrocarril Mitre, y se detuvo a media cuadra del cruce con Ascasubi. Allí, justo en la esquina, estaba el objetivo: la residencia del intendente de San Isidro, coronel José María Pedro Noguer.

Era una construcción de dos plantas, con techo de tejas, en medio de un pequeño jardín.

Cali, siempre muy nerviosa, lo atravesó en puntitas de pie para depositar el «caño» —programado para estallar en cinco minutos— al costado del porche.

Desde el vehículo, el Loco y Yuyo la cubrían con sus armas empuñadas.

Luego, con Cali ya en la cabina, el Fiat arrancó despacio. Galimberti se volteó para guiñarle un ojo. Ella temblaba.

Exactamente a los cinco minutos, al girar por Libertador, escucharon la explosión. Recién entonces el auto se alejó a todo trapo.

El trío después supo que la bomba no le ocasionó al inmueble un gran daño. Y que el coronel salió ileso. Tales resultados ofuscaron a Galimberti.

Cali ahora recordaba aquella historia, torturándose el labio inferior con los dientes. Un gesto muy suyo.

Y de manera súbita, le vino a la cabeza la imagen de Cacho, su primer novio. Ella estaba al tanto de que José Manuel Puebla había sido secuestrado el 26 de enero de 1977 cerca de Plaza Miserere.

Seguidamente evocó al Gallego, su segundo novio. Ella estaba al tanto de que Ernesto Fernández Vidal había sido secuestrado el 23 de septiembre de 1976 cerca del Obelisco.

En aquel trágico desfile también se topó con Diego Muniz Barreto. Ella estaba al tanto de que el padrino político de Galimberti y amigo íntimo de su madre había sido secuestrado

el 16 de febrero de 1977 cerca de Escobar. Su recuento prosiguió con Tonio, uno de los compinches del Loco en la zona norte. Ella estaba al tanto de que Pablo González de Langarica había sido secuestrado el 10 de enero de 1977 en Lavalle y Callao.

De repente Pancho la codeó. Ya se veía a lo lejos la costa de Colonia.

A los pocos minutos el aliscafo amarró en un muelle. El puerto estaba infestado de soldados y policías.

En la sala de Migraciones había más uniformados; también merodeaban agentes de paisano pertenecientes al Organismo Coordinador de Operaciones Antisubversivas (OCOA). La escena se completaba con un enorme retrato de Aparicio Méndez, el mandatario civil que presidía —por pura formalidad— la dictadura militar en Uruguay.

¿Pancho y Cali habrían estado entonces al corriente del Plan Cóndor, tal como se llamó la alianza represiva entre los regímenes de facto del Cono Sur?

El peligro flotaba en el aire.

Pero ellos salieron bien librados de los controles.

Aún así, probablemente sintieran que estar en ese país era como haber huido de Hiroshima para refugiarse en Nagasaki.

Quizás inmersos en tal aprehensión, caminaron doscientos metros por la avenida Buenos Aires, hasta la Terminal de Ómnibus.

En aquel sitio también había soldados y policías.

La pareja partió en el primer micro con destino a Montevideo.

Llegaron al caer el sol. Y se alojaron en un hotel de dos estrellas, a tres cuadras de la Terminal del Cordón.

Al otro día, muy temprano, volvieron allí para abordar otro micro.

El vehículo tardó ocho horas en cruzar la frontera con Brasil, en Barra de Quaraí, a 1.800 kilómetros del punto final de la travesía: Río de Janeiro.

En esa ciudad ellos proyectaban sobrellevar el destierro.

Galimberti vivía ahí desde mediados de febrero. Había alquilado un departamento en el barrio de Urca. Y Julieta se le unió una semana después.

En rigor, se trataba de un exilio «táctico». Un «repliegue» acordado de manera grupal. Y con la idea de reorganizar su logia, o lo que quedaba de esta.

A tal efecto ya se encontraban en tránsito hacia dicha urbe otros cuatro o cinco militantes, encabezados por Yuyo.

La situación entre ellos y la Conducción Nacional era más que vidriosa. Mientras Galimberti estaba en capilla por esa «ausencia» suya de dos semanas, el resto había sido directamente separado de Montoneros por sus críticas.

La desafección de Yuyo fue especialmente escandalosa.

Ocurrió en una mesa de un bar, durante una tensa reunión con «Lalo» (Jesús María Luján), un enviado de la cúpula.

Yuyo había denostado a sus integrantes por haberse ido al exterior.

—Vos también te vas a ir, pero de la «Orga» —fue la respuesta de Lalo, quien, por las dudas, amagó con llevarse una mano a la cintura.

Yuyo lo frenó clavándole el caño de su pistola en la frente.

Y dijo:

—¡Vamos a ver quién es más montonero, hijo de puta!

La clientela observaba la escena con azoro.

Desde ese preciso momento, el grupo de Galimberti se

convirtió en una especie de patrulla perdida.

Cali y Pancho, tras una travesía de 36 horas, arribaron a

Río de Janeiro durante la noche del sábado 5 de marzo.

En la Rodoviaria los esperaban Galimberti y Julieta. La bienvenida fue cálida. El Loco hacía un esfuerzo por irradiar alegría.

Pero en su semblante se deslizaba una penumbra.

En el camino hacia la salida de la terminal enfocó la mirada sobre Cali para soltarle a boca de jarro:

—Apareció Diego.

Se refería a Muniz Barreto.

—¡Qué bueno! —exclamó ella.

—Apareció muerto.

Y tras un espeso silencio, agregó:

—Llamaron hace un rato desde Buenos Aires para avisar.

Su cuerpo —según la escueta información proporcionada por teléfono— fue hallado dentro de un auto hundido en un zanjón lindante a la Ruta 18, cerca de la ciudad de Paraná.

No se sabía más.

La noticia consternó a Cali. Y subió al taxi en estado de shock. Al llegar al departamento del cuñado aún no se había recuperado del todo.